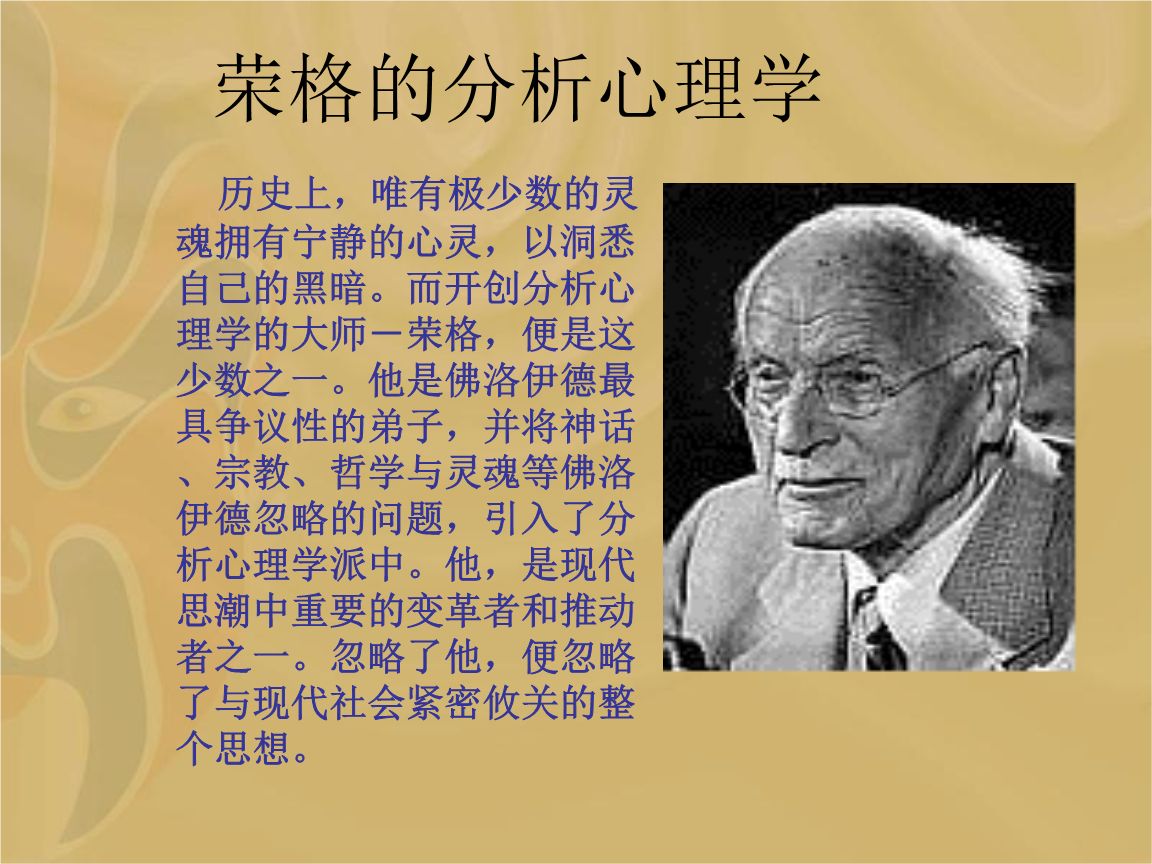

上期在介绍沙盘游戏疗法的时候,曾对荣格的分析心理学稍作介绍。然而浅尝辄止终究还是意犹未尽,索性本期就痛痛快快地介绍一下荣格心理学,也算是给这周曾做过的某个记忆深刻的“大梦”一个交代。因此本期推荐《荣格心理学七讲》。

从本书目录看,内容非常齐整,所谓“七讲”,总共由两个部分、共计七个章节构成。第一部分讲人,由第一章( 卡尔·古斯塔夫·荣格 )和第七章( 荣格在心理学中的地位 )构成。这两章一头一尾,遥相呼应,颇有“来路”与“去路”的味道,属于泛读内容。而第二部分讲理论,由第二章( 人格的结构 )、第三章( 人格的动力 )、第四章( 人格的发展 )、第五章( 心理类型 )和第六章( 象征与梦 )构成,属于精读内容,实在值得细细品读、揣摩玩味。有鉴于此,本期推文在内容呈现上也将分为“讲人“与“讲理论”两个部分。

首先我们聊聊荣格生平。鉴于相关内容在书里已然讲的挺详细,因此这里就以“编年大事记”的形式予以呈现,希望能营造出类似“银幕闪回”般的心理体验。

1875年

荣格出生于瑞士;

1876年

父亲被派驻外地,母亲神经失调,荣格由姑妈及女仆照顾;

1881年

荣格将自己分成两个人格:1号人格勤勉好学,2号人格孤僻多疑;

1884年

妹妹出生,但荣格对妹妹漠不关心;

1886年

荣格转学,对富裕同学心生嫉妒,第一次意识到父亲的贫穷; 在冲突中被同学推倒,从此陷入晕厥怪病,后来奇迹般自愈;

1887年

1号人格逐渐成为主人格,2号人格开始慢慢消失;

1891年

关于宗教问题的困扰逐渐被哲学兴趣所取代,尤为青睐叔本华;

1895-1900年

在巴塞尔大学学习医学,并于1899年第一次确立精神病学方向;

1900年

被任命为苏黎世布勒霍尔兹利精神病院的助理医师

1902年

在巴黎跟随法国精神病学家皮埃尔·让内学习数月;

1903年

与艾玛结婚

1904-1905年

积极参与有关早发性痴呆(后改为精神分裂症)的实验计划;

1905年

成为苏黎世大学的精神病学讲师和精神病诊疗所的高级医生;同年, 私人诊 所开业;

1906年

公开发表有关字词联想的研究成果,并将成果寄给弗洛伊德;

1907年

将自己论文及第一本著作《精神分裂心理学》寄给弗洛伊德;同年, 与弗洛伊德第一次见面,两人一见如故;

1908年

被推选为“国际心理分析学会”会长;同年,在论文《无意识心理学 研究》中阐述了自己与弗洛伊德在心理学研究方面的差异,自此两人 分歧日益加剧;

1909年

受邀到美国马萨诸塞州克拉克大学作有关字词联想测验的讲学(弗洛 伊德同时受邀);

1910年

在弗洛伊德坚持下,当选“国际精神分析协会”第一任主席;

1912年

出版《转化的象征》,与弗洛伊德正式决裂;同年从协会离开;

1912-1915年

陷入情绪低谷,完全不能工作;期间开始长期旅行,专心探索 自己的无意识世界 ;

1916年

在巴黎就“自我和无意识的关系”主题发表讲座;

1918年

从诺斯替教派作家作品及炼金术中获得灵感,开始从全新角度研究无 意识;

1921年

出版巅峰之作《心理类型》;

1922年

买下波林根乡村苏黎世湖畔产权,修建波林根别墅;

1924年

赴美,在新墨西哥附近旅行,访问当地印第安人;

1925年

去非洲探险,途径肯尼亚和乌干达等地,最后到达埃及;

1928年

与理查德·威廉合作研究炼丹术和曼荼罗象征,取得丰硕成果;同 年出版《分析心理学的贡献》;

1929年

出版《金花的秘密》,其理论受到心理学界支持;

1932-1942年

任苏黎世联邦综合技术大学教授;

1933年

出版《寻求灵魂的现代人》;

1934年

创立“国际心理治疗医学学会”,并担任主席;同年出版《集体无意 识的原型》;

1938年

接受英国政府邀请,参加印度加尔各答大学校庆,在那里,接触到东 方文明、佛教及印度教内容;

1939年

二战爆发,辞去“国际心理治疗医学学会”主席职位,之后在瑞士长 期从事人格心理学研究和心理治疗工作;

1940年

出版《人格的整合》;

1944年

先是摔断腿,接着又发作了一次心脏病,之后精神状况恶化,休养近 一年才康复,此后,进入写作高产期; 同年出版《心理学与炼金术》;

1945年

二战结束,荣格离开瑞士去各地访问演讲;期间出版《心理学与宗教》;

1951年

出版《埃里恩:自身的现象学研究》;

1952年

出版《共时性:相互关联的偶然性原理》、《答约伯》;

1954年

出版《心理治疗的实践》;

1955年

妻子艾玛去世,此后荣格身体状况每况愈下;

1958年

出版《分析心理学的理论与实践》;

1961年

荣格去世;

1962年

《荣格自传:回忆·梦·思考》出版。

回顾荣格一生,看得到他的渊博才学与耀眼光芒,但看不到他背后存在的种种争议。 关于学术上的争议问题,此处按下不表,我们只简单介绍下有关“治疗立场”方面的争议。

荣格认为,人们不能被某种方法或理论所束缚。对荣格自己来说,无论治疗方法是什么,只要适合病人,他就会毫不犹豫地采用,因此很难说什么才是标准的荣格派治疗方法。在荣格使用过的治疗方法中,有弗洛伊德的,有阿德勒的,当然,自然也少不了他自己的。简单来说,荣格创立并发展的方法包括:释梦、积极想象、绘画、象征的放大、字词联想测验等。显然,对于开宗立派的一代宗师而言,这样的“洒脱随意”自然难免惹来争议,这也是无可奈何的事。

荣格认为,心理治疗的主要目的,不是使病人进入一种不可能的幸福状态,而是帮助他在面对苦难时能够呈现出一种哲学式的耐心与坚定。看得出来,在人类命运问题上,荣格表现出与人本主义心理学思想渐趋一致的发展倾向,说起来,这似乎也是争议之一吧。

接下来,我们聊聊荣格心理学的理论部分。在上期推文中,我们曾提到过一本书,叫《金花的秘密》,这也是荣格与中国道家思想之间的首次“亲密接触”。既然荣格与道家哲学如此有缘,那么接下来,如果用道家哲学中的“先天五太”来引出本书中提到的五个理论,也算是对《金花的秘密》的 一种 致敬吧。

在道家哲学思想中,“先天五太”,即太易、太初、太始、太素、太极,用来代表“无极”过渡到“天地诞生”前的五个阶段,而这五个阶段,又和荣格所创立的人格整体论、人格动力说、人格类型说、人格发展论、象征与释梦理论存在着某种遥相呼应的联系,让人不禁为这样的“异曲同工之妙”而拍案叫绝。

首先说说“ 太易 ”,在道家哲学中代表“无极”过渡到“天地诞生”的第一个阶段,指“ 只有无限虚无的宇宙状态 ”。它是一切现象的开始,但能量还未出现。而这样的描述,刚好对应着荣格的人格整体论。

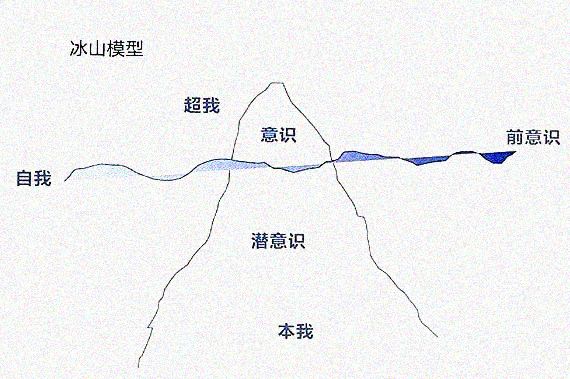

在荣格心理学中,人从一开始就是一个整体,于是他的人格必然也是完整的。当人格作为一个整体而存在时,被称为“精神”。这样的“精神”,显然与“太易”对应的宇宙状态相似:无限虚无,但却作为整体而存在。

但对“精神”来说,也许“无限虚无”还可以进一步细分。荣格认为,精神由三个性质不同却又互相作用的系统和层次组成,分别为意识( 自我 )、个人无意识( 情结 )和集体无意识( 原型 )。

对于意识来说,在人类生命中出现较早,可能在出生前就有了。所以位于人格结构的最顶层,是“精神”中能够被觉知的部分,其功能是使个人适应周围环境。当幼儿在辨别和确认父母、玩具、环境的时候都会运用自觉意识,而自觉意识也在通过四种心理功能( 思维、情感、感觉、直觉 )的应用中逐渐成长。

自我是意识的中心,也是自觉意识和个体化( 一个人的意识逐渐变得富于个性、不同于他人的过程 )的目的所在。正是由于自我的存在,人格的统一性、连续性和完整性才能得以保持。

在整个人格结构中,意识只是其中很小一部分,具有选择性和淘汰性。所谓“选择性和淘汰性”,指的是那些不被自我承认的观念、情感、记忆、知觉等心理材料永远不能进入意识。这是非常重要的功能,如果没有它,恐怕人们早已被前仆后继、希望进入意识的心理材料淹没打倒了。

接着说说个体无意识。作为人格结构的第二层,它包括一切被遗忘的记忆、知觉和被压抑的经验。荣格认为个体无意识的内容主要是“原型”,即一组组心理内容聚集在一起所形成的“心理丛”。说起来,荣格还是在使用字词联想测验进行研究的过程中首次提及“情结”存在的。

情结就像完整人格中一个个彼此分离的小人格,有自己的驱力,可以强有力地控制人们的思想和行为。当然,情结不一定会成为人们调节机制的障碍,也就是说,它的作用是可以转化的。荣格认为,情结往往还可能是灵感和动力的源泉。一个人对于完美的追求,完全可以归因于强有力情结的存在。

最后说说集体无意识。作为人格结构最底层的无意识部分,集体无意识包括世世代代遗传下来的活动方式和经验。相较个体无意识主要由后天习得来说,集体无意识则全部来自先天遗传。它并不是被意识“遗忘”的部分,而是个体始终意识不到的内容。

“集体无意识”是荣格最值得铭记的伟大创见之一,它是在对“情结”的研究过程中被发现的。话说荣格对“情结”的认识,最初受弗洛伊德影响,认为源自童年期的创伤性经验。但随着研究深入,荣格逐渐意识到,“情结”必定起源于人性中某种比童年期经验更为深邃久远的东西,也就是集体无意识。

集体无意识的内容被称为“原型”,而荣格几乎把自己整个后半生都投入到与“原型”有关的研究和著述中。荣格认为,人生有多少典型情境,就有多少原型。“原型”可看作“情结”的起源之一,甚至,可被视作“情结”的核心。荣格在研究中发展了很多原型,但最重要的原型主要有五种,接下来依次简单介绍一下。

第一个原型叫“人格面具”,它是一个人愿意公开展示的一面,目的在于给别人留下良好印象,以求得到社会认可。从这个意义上来说,“人格面具”也被称作“顺从原型”。

第二个原型叫“阴影”,代表一个人不愿意显露出来的心理内容。这些心理内容是个体自认为不可以暴露出来的,因为它们非常脆弱,甚至非常邪恶,因此难以被社会接受。“阴影”在人类进化史上具有非常深邃的根基,可能是所有原型中最强大最危险的那一个。它是人身上所有最好或最坏特质的发源地。

“阴影”具有惊人的韧性和生命力,从来不会被彻底征服,在促使一个人行善或作恶时作用同样明显。阴影原型的存在,使人格更加立体和丰满。它代表了某些本能,这些本能使人富有朝气和活力,以及富有创造性。如果一个人的阴影原型被过度排斥或压制的话,那么这个人的人格将变得平庸苍白。

第三个原型叫“阿尼玛”,指男性心理中的女性特质;第四个原型叫“阿尼姆斯”,指女性心理中的男性特质。作为“内部形象”原型,“阿尼玛”与“阿尼姆斯”总是被投射到异性身上,所以这两个原型决定着两性关系的性质。

从整个社会文化的发展倾向来说,总是特别重视个人性格的一致性,因此对于那些表面看起来“不一致”的部分,比如男人身上的女性气质,或者女人身上的男性气质,总是排斥并歧视的。前面说过,“人格面具”原型生来就是追求“被社会认可”的,所以一个人的“人格面具”常常会过度发展,以致于压抑了“阿尼玛”和“阿尼姆斯”原型的生存空间。

最后一个重要原型叫“自性”,代表心灵整合或整体人格,是荣格心理学的核心概念。荣格认为,人的精神或人格,尽管还有待于进一步的发展和成熟,但不可否认的是,它从一开始就是一个统一体。

自性是代表统一、组织和秩序的原型,它把所有原型,以及源于这些原型,呈现在意识或情结中的内容,都吸引到自己周围,使它们处于一种和谐统一的状态。荣格认为,人在中年以前,自性原型可能并不明显,因为它有赖于“人格通过个性化获得充分发展”。对于自性原型,不该过多强调它的完满实现,而更应该强调对它的认识,而后者,则是人获得自性完满的主要途径。

在所发展出的原型概念中,荣格认为“冲突和对抗”无处不在,比如阴影与人格面具之间、人格面具与阿尼玛( 阿尼姆斯 )之间、阿尼玛( 阿尼姆斯 )与阴影之间等等,都时刻存在着“冲突和对抗”。在荣格看来,人格心理学理论必须建立在“冲突和对抗”原则的基础上。但值得一提的是,这些对立面在任何时候都可以结成统一体。

接着说说“ 太初 ”,在道家哲学中代表“无极”过渡到“天地诞生”的第二个阶段,指“ 无形无质、只有先天一炁 ( qi四声,一种形而上的神秘能量,构成人体及维持生命活动的最基本能量和生理机能 )、 比混沌更原始的宇宙状态 ”。而这样的描述,刚好对应着荣格的人格动力说。

在道家创世说中,“太初”阶段已经开始出现能量,而这个能量就是“先天一炁”。很显然,“太初”阶段是有关万物起始之动力的。在荣格看来,作为一个相对闭合的完整系统,人格或精神也需要获得能量,以维持自身运转,而这个能量同样是维持“人格或精神”系统存在的动力,所以两者间存在着奇妙的相似性。

荣格认为,人格发展是由人格动力推动的,而这些作为动力的心理能量则来自于身体或外界。另一方面,人的精神领域具有不可渗透的性质,只有向内输入能量的通道。经由这些通道,来自外部世界的新能量就被吸收到精神系统中。

人们通过日常生活中对所有外在事物的所触、所见、所闻、所感获得能量,在这个过程中,精神得到滋养。从另一方面来说,人本身也需要新鲜事物的刺激,否则生活将会因为缺乏新鲜体验而呈现出单调乏味、沉闷懈怠的状态,而这显然是内在动力不足的表现。

在人格动力说中,荣格引入了“心理能”概念。所谓心理能,指的是人格发展所需要的能量,既可以是意识的,也可以是无意识的。有时荣格也会用“力比多”概念代 替 。 与弗洛伊德认为力比多本质是“性力”有所区别的是,荣格认为力比多本质是“欲望”,比如食欲、性欲、情绪欲望等等,在意识中呈现为“努力、追求、意愿”等。

除了“心理能”外,还有一个非常重要的动力学概念,叫“心理值”,它是用来衡量某一心理结构心理能强度的标准。这个强度只能相对估计,不能绝对测量。荣格在人格动力说中,曾提出四种方法来估计心理值。方法一是“直接观察和分析推论”,比如情结常以梦或伪装形式来显现;方法二是“情结表征”,比如反常行为可能标志着某种情结;方法三是“情绪表达的强度”,比如过分夸张的情绪反应往往标志着某一种潜在情结;方法四是“直觉”,比如越亲密的两个人,对彼此的直觉就越准。

心理动力学最关心的问题,莫过于心理能在心理结构中的分布配置,以及心理能从一个心理结构向另一个心理结构的转移。在荣格的人格动力说中,运用了两个源自物理学的基本原理,也算是“他山之石,可以攻玉”吧。

第一个是“等值原则”,即如果某一心理结构的心理能减退或消逝,那么与此同量的心理能会在另一心理结构中出现。打个比方,如果一个人的旧兴趣不再,那么他一定有了新的兴趣,而他在新兴趣上投入的心理能与旧兴趣上撤回的心理能相等。很明显,这是心理学的“能量守恒定律”。

第二个是“均衡原则”。即对整个心理系统中的能量分配来说,趋向于在各种心理结构间寻求一种平衡。就像热能总是倾向于从高温物体传递给低温物体一样,在荣格的人格动力说中也有类似的现象。打个比方,当我们同其他人发生冲突的时候,往往是我们人格内部的冲突所产生的投射作用,换句话说,是心理能发生了转移。

除了以上介绍的两个原则外,人格动力说还有两个重要概念,一个是“前行”,另一个是“退行”。“前行”就是把能量赋予心理要素,或者说,使一个人的心理适应能力得到发展的日常经验;而“退行”则是把能量从心理要素那里拿走,以便激活无意识里所拥有的种族智慧原型,从而产生全新机能,以便对外部环境重新适应。

简单来说,前行就是利用“心理能”适应外部环境;当适应不良时发生退行,从无意识里吸收能量,并重新去适应外部环境,从而产生新的“前行”。打个比方,人每晚睡觉就是一种“退行”,目的是从无意识中汲取能量。而人类就是通过不断地前行和退行来调整内心世界,以使人格得到健康发展的。

值得一提的是,所谓“前行”,只是指能量流动的方向,与“人格的发展”不可同日而语。简单来说,能量的“前行”,有助于适应外部环境;而能量的“退行”,则有助于激活无意识内容,从而获得新的能量以便再次“前行”。荣格认为,心理能同物理能一样,可以疏导、改变和转移,或者说,可以被导向某个方向。

从这个角度来说,人不可能时刻都做好准备去应付外在的偶然事件,当应付不来时,全新的人生经验会强行进入精神领域,并破坏人格系统的平衡。所以荣格认为,人应该通过冥思或内省的方式,周期性地退回到自己的内心世界,以便再次恢复人格系统的平衡。

接着说说“ 太始 ”,在道家哲学中代表“无极”过渡到“天地诞生”的第三个阶段,指“ 有形无质、非感官可见,开天辟地前的原始宇宙状态 ”。而这样的描述,显然对应着人格类型说,因为荣格归纳总结出的心理类型同样“有形无质”,两者间存在高度相似性。

1921年,荣格出版了自己的巅峰之作《心理类型》。这本论著的成就在于,不但识别并描述了一系列基本的心理过程,而且揭示了这些过程是怎样以不同组合来决定一个人性格的。

在介绍具体的心理类型前,先介绍几个重要概念。第一个概念是“心态”,分为两个类型。一个是“外倾”,也叫“客观心态”,指心理能( 力比多 )流向外部客观世界的表象之中;另一个是“内倾”,也叫“主观心态”,指心理能( 力比多 )流向主体的心理结构和心理过程。

外倾、内倾这两种心态是互相排斥的,两者不能同时存在于意识中,但可以交替进入意识。它们之间的关系可以用《红楼梦》第八十二回里林黛玉说的一句话来形容:不是东风压了西风,就是西风压了东风。

荣格认为,“外倾型”的人常常会把注意力放在与他人的交往中,所以这样的人一般都具有“活泼开朗、兴趣广泛”的外在表现;而“内倾型”的人则喜欢探索自己的内心世界,所以一般具有“内向孤僻、情感细腻”的外在表现。而荣格自己,显然是内倾型心态占据了绝对优势。值得一提的是,内倾型在梦里常常是外倾型,而外倾型在梦里则常常是内倾型,而这就是荣格所提出的梦补偿理论。

第二个概念是“心理功能”,它可以细分为四种类型,即思维、情感、感觉、直觉。首先说说“思维”,它是“渴望理解事物”的理智功能;而“情感”,则是价值判断功能,比如喜欢不喜欢,是美还是丑等等。这两种类型都属于“理性功能”,因为它们都需要做出判断。

既然有“理性功能”,那么必然有“非理性功能”,而感觉、直觉就属于后者,两者都不需要做出任何判断。对“感觉”来说,既包括通过感官刺激( 声、色、嗅、味、触 )而产生的意识经验,也包括人体内部的感觉;而“直觉”则指的是“直接把握到的经验”,也就是说,它并不是依赖思维、情感所产生的经验。

打个比方,当我们发觉“存在某种东西”,这是“感觉”;然后我们会想“它是什么”,这是“思维”;接着会想“它是否令人满意”,这是“情感”;最后我们会想“它来自何处,去向何处”,而这则是“直觉”。

于是,这两种心态与四种心理功能就能组合成八种心理类型,分别是外倾思维型、内倾思维型、外倾情感型、内倾情感型、外倾感觉型、内倾感觉型、外倾直觉型和内倾直觉型。值得一提的是,荣格归纳出的这八种心理类型,属于非常极端的情况。当具体到现实个体时,常常是某种类型占据主导地位,而其他类型处于辅助地位。关于这八种心理类型,书里介绍得很详细,此处不再赘述。

接下来说说“ 太素 ”,在道家哲学中代表“无极”过渡到“天地诞生”的第四个阶段,指“ 原始物质的宇宙状态 ”。而这样的描述,显然对应着荣格的人格发展论,因为荣格所发展出的“人生四阶段论”,与宇宙形成前的“原始物质”一样,浓缩着能量运行、不断发展的整个过程。

荣格认为,个体的精神从一种混沌的、未分化的统一状态开始,逐渐发展成充分分化的、平衡统一的人格。值得一提的是,在荣格看来,这种“平衡统一”状态是常人穷其一生都难以达到的,因为他认为只有耶稣和佛祖可以做到,显而易见的是,我们是一辈子都无法成为耶稣或佛祖的。

但对每个人来说,想要完成“人格的整合”还是有法可循的。其中第一个途径是个性化。因为只有通过自觉意识,人格系统才能进入个性化过程;而第二个途径则是超越功能,具体来说,这是一种具有“统一人格中所有对立倾向”和“趋向整体目标”的能力,是自性原型借以获得实现的手段。与个性化类似的是,超越功能也是人生来即有的。需要明确的是,在人格的发展过程中,“个性化”和“超越功能”是并驾齐驱,同时共存的。

总体来说,能够影响人格发展的因素主要有两个。一个是遗传因素,尽管荣格相信遗传可能会造成一种特殊的、偏向某方面发展的人格,但这一点始终无法以实证科学的方式得到证明;

另一个是环境因素,具体可细分为三方面的影响:第一是 父母的作用 。当父母把自己的精神发展方向强加给子女时,或者鼓励子女片面发展他们所不具备的心理素质,以求获得心理补偿时,子女在人格发展方面就会受到不必要的伤害;第二是 教育的影响 。因为学生的人格发展也会受到老师人格的影响;第三是 其他影响 ,比如不同的文化类型可能会造就不同的人格,比如东方文化偏好内倾型或者直觉型的人格,而西方文化则更加偏好外倾型或思维型的人格。

在荣格的人格发展论里,同样存在着“退行”的说法,不过显然这个概念与人格动力说里的“退行”不是一回事。人格发展上的退行,指的是心理能( 力比多 )从环境的外部价值中撤回,转而投入到无意识的内部价值上来的过程。

接下来简单介绍下荣格的“人生四阶段论”。在荣格看来,人的一生可以分为四个阶段。第一阶段是童年期,指的是从出生到青春期。在这个时期,人从最初的无序阶段( 只有零散、混乱的意识 )发展到自我阶段( 自我产生, 出现抽象思维,缺乏内省思维 ),然后再发展到二元论阶段( 出现内省思维,自我被分成主体和客体,人在这阶段开始逐渐意识到自己是一个独立个体 )。

第二阶段是青年期,指的是从青春期到中年。在这阶段中,随着自我意识的发展,人们开始逐渐摆脱对父母的依赖,但心理发展还不成熟。荣格认为,这一阶段是“精神的诞生”时期。在青春期会出现很多问题,但这些问题都有一个共同特点,就是某些可视作“儿童原型”的情感宁可停留在儿童水平也不愿意成熟起来。

第三阶段是中年期。指的是从中年到老年,大概是因为荣格在自己的中年期遭遇了严重心理危机的原因,荣格尤为关注中年期的人格发展。在这个时期,虽然事业及家庭都已趋于稳定,但却面临着体力衰退、青春消逝、理想暗淡的威胁,以致于很容易便体验到心理危机。荣格认为,要顺利度过这一时期,关键要把心理能( 力比多 )从外部转向内部,着重体验自己内心,从而理解个体生命及生活的意义。

第四阶段是老年期。对处于这个阶段的人来说,容易沉浸在无意识中,喜欢回忆过去,并且畏惧死亡。荣格认为,老年人必须通过发现死亡的意义才能建立新的生活目标。他强调人格发展的个性化要到死后的生命中才能实现,即个人意识要成为集体无意识的一部分。也许,此时此刻我们学习荣格心理学的过程,就是荣格本人个性化过程的延续。

最后说说“ 太极 ”,在道家哲学中代表“无极”过渡到“天地诞生”的第五个阶段,指“ 阴阳未分的宇宙状态 ”。而这样的描述,显然对应着荣格的“象征与释梦”理论。“太极”本身是个极具代表性的状态,而“象征与释梦”理论同样如是。值得一提的是,“象征”与“释梦”之间的关系,就如同阴阳两仪之间的关系一样。有道是:阴阳交合,化生万物,而反观整个荣格心理学,“象征”与“释梦”处于同样的核心地位,正是通过对“象征与释梦”的研究,荣格发现了“集体无意识和原型”,而这显然是他最为卓越的成就。

说起来,荣格对象征化过程及释梦技术进行了长期深入的研究,在这个专题上,他曾撰写了许多专著加以阐述自己的研究成果。接下来, 简单介绍一下 这两个概念 。

首先值得一提的是,在荣格的18卷文集中,有5卷是专门研究宗教与炼金术之象征的。可以说,“原型与象征”是荣格发展出的最重要的两个基本概念。其中,“象征”是“原型”的外在化显现,或者说,“原型”只能通过“象征”才能得以显现。

在荣格的《转化的象征》一书中,曾专门提出一种分析象征的方法,叫“放大”。具体来说,就是要求分析者本人就某一特殊的语言要素或语言意向,尽可能多地搜集相关知识。这样做的目的是:理解梦、幻想、幻觉、绘画和一切人类精神产物的象征意义和原型根基。

荣格认为,一种象征,无论是出现在梦里,还是出现在现实生活中,都同样具有双重的重要意义:一来,它表达和再现了一种“被压抑的原始冲动”渴望得到满足的愿望;二来,象征不仅是“欲望”的伪装,而且是“原始本能驱力”的转化。

上述第一个意义,指的是“象征把人人皆知的内容隐藏在某种符号里”;而第二个意义,则是说“象征借助与某个内容的相似性,力图阐明和揭示某种完全属于未知领域的原型内容,或者某种尚在形成过程中的原型内容”。比如“舞蹈形式”背后的原型是“性本能”、“竞技体育”背后的原型是“攻击本能”等等。

所以,在荣格看来,“象征”存在两个指向。一方面,它受“本能”的推动而指向过去;另一方面,“象征”受“超越人格”这一终极目标的吸引而指向未来。

接下来,简单说说释梦。荣格认为,梦的重要功能之一,是提出人们尚未意识到的内容。对梦来说,它的象征意义主要是呈现集体无意识的原型内容,而只有经过“放大”后才能真正理解它们的含义和原型。

在梦的解释过程中,至关重要的是尽可能多地理解报梦者。不但要了解他的性格、经历及心情,还要了解梦与现实生活中存在的关联之处。除此以外,荣格还特别重视梦的系列分析。他认为,对梦的个别分析几乎没有意义,而报梦者在一段时期内的梦的系列,则可以提供一个连贯的人格画面。在分析“梦的系列”的过程中,可以通过某些反复出现的主题,使报梦者的主要原型倾向得以呈现。

在中国道家的创世说中,天地未分之前,宇宙处于混沌状态,此时没有天地乾坤、没有日月星辰、没有昼夜寒暑、没有风雨雷电、没有草木山川、没有人禽鸟兽。随后,出现一股灵气( 先天一炁 )在里面流转运行,于是从“太易”之中生出“水”、从“太初”之中生出“火”、从“太始”之中生出“木”、从“太素”之中生出“金”、从“太极”之中生出“土”,于是“五行”由此而来,此后“天地人”才各有发展。

而《荣格心理学七讲》这本书则讲了“分析心理学派”的“五行”,即人格整体论、人格动力说、人格类型说、人格发展说和象征与释梦理论,相信细细品读过此书后,会激活你对荣格思想的全新创见。从此,在学习分析心理学的道路上,终将天地两宽。